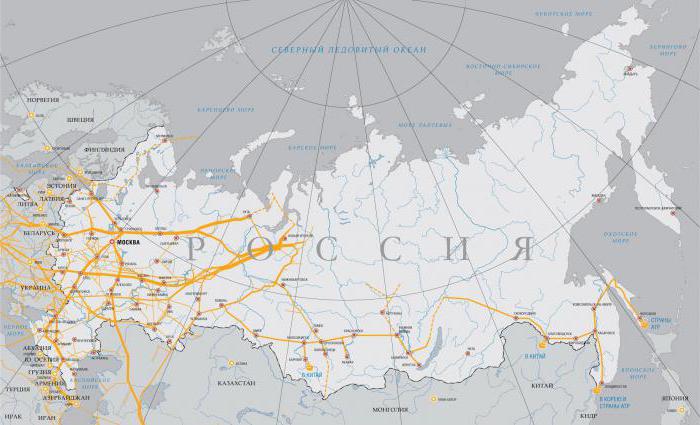

Органы судейского сообщества. Судебная система РФ - схема. России схемаКарты России. Карта областей, округов, ЖД и автомобильных дорог и многие другие.На этой странице мы постарались собрать максимальное кол-во карт России: географические, карта областей и федеральных округов, карту основных городов России, климатическую карту, карту центральной и европейской части России, юга, Урала, Сибири и дальнего востока. И даже контурную карту России. Физические картыГеографическая карта России (11,15 Мб) Карта Крыма и России (243,52 Кб)Яндекс.Карты Физическая карта России (995,89 Кб) Карта России с городами (1,52 Мб) Физическая карта России (Реки России) (1,82 Мб) Карта России по областям (349,07 Кб) Карта Европейской России и Урала (8,41 Мб) Карта европейского юга России (126,84 Кб) Карта России подробно (4,72 Мб) Карта центральной России (4,17 Мб) Карта европейского севера и северо-запада России (408,01 Кб) Карта восточной части России (780,26 Кб) Карта морей России (1,2 Мб) Карта рек России (873,75 Кб) Современная географическая карта России с Крымом (533,24 Кб)Схемы и карты дорогКарта железных дорог России (1,49 Мб) Транспортная карта России (ЖД, аэропорты, морские и речные порты) (4,45 Мб) Карта автомобильных дорог России (926,83 Кб)Другие карты и схемыКарта России бесплатно (2,01 Мб) Карта России. СпутникГугл.Карты Карта часовых поясов России (350,84 Кб) Политическая карта России (2,01 Мб) Карта округов России (88,52 Кб) Климатическая карта России (413 Кб) Контурная карта России (942,72 Кб) Карта России 2013 (461,46 Кб) Карта России посмотреть (2,28 Мб) Карта плотности населения России (2,93 Мб) Карта России 2016 (848,38 Кб) Административная карта России (290,81 Кб)www.tourister.ru карта и схема. Газопроводы из России в ЕвропуТрубопроводный транспорт осуществляет передвижение таких важных грузов как нефть и природный газ. Трубопроводы России имеют более чем полувековую историю. Началось строительство с освоения нефтяных месторождений Баку и Грозного. Сегодняшняя карта газопроводов России насчитывает почти 50 тыс. км магистральных трубопроводов, по которым прокачивается большая часть российской нефти. История газопроводов РоссииТрубопроводный транспорт газа в России начали активно развивать еще в 1950 году, что было связано с разработкой новых месторождений и возведением нефтеперерабатывающего завода в Баку. Уже к 2008 году количество транспортируемой нефти и нефтепродуктов достигало 488 млн. тонн. По сравнению с 2000 годом показатели увеличились на 53%. Ежегодно газопроводы России (схема актуализируется и отражает все магистрали) растет. Если в 2000 году длина трубы газопровода составляла 61 тыс. км, в 2008 уже равнялась 63 тыс. км. К 2012 году значительно расширились магистральные газопроводы России. Карта отображала около 250 тыс. км трубопровода. Из них 175 тыс. км составляла длина газопровода, 55 тыс. км - длина нефтепровода, 20 тыс. км – длина нефтепродуктопровода. Газопроводный транспорт РоссииГазопровод – это инженерная конструкция трубопроводного транспорта, которую используют для транспортировки метана и природного газа. Подача газа осуществляется с помощью избыточного давления. Сегодня трудно поверить в то, что РФ (на сегодня крупнейший экспортер «голубого топлива») изначально зависела от сырья, купленного за границей. В 1835 году в Санкт-Петербурге был открыт первый завод по добыче «голубого топлива» с системой распределения от месторождения до потребителя. На этом заводе добывался газ из заграничного каменного угля. Спустя 30 лет такой же завод построили в Москве. Из-за дороговизны строительства газовых труб и импортного сырья первые газопроводы России были небольших размеров. Трубопроводы производили больших диаметров (1220 и 1420 мм) и с большой протяжностью. С освоением технологий месторождения природного газа и его добычей размеры «голубых рек» в России стали стремительно увеличиваться. Крупнейшие газопроводы России«Газпром» – крупнейший оператор «газовой артерии» в России. Основными видами деятельности корпорации являются:

На данный момент существуют такие действующие газопроводы:

Так как в развитии нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей сферы заинтересованы многие инвесторы, инженеры активно разрабатывают и строят все новые крупнейшие газопроводы России. Нефтепроводы РФНефтепровод – это инженерная конструкция трубопроводного транспорта, которую используют для транспортировки нефти от места добычи к потребителю. Существуют два вида трубопроводов: магистральные и промысловые. Самые крупные магистрали нефтепровода:

Газопроводы из России в ЕвропуРоссия в Европу может поставлять газ тремя способами: через украинскую газотранспортную систему, а также через газопроводы «Северный поток» и «Ямал-Европа». В том случае, если Украина окончательно прекратит сотрудничество в Российской Федерацией, поставки "голубого топлива" в Европу будут осуществлять исключительно газопроводы России. Схема подачи метана в Европу предполагает, например, такие варианты:

«Газпром» заявил, что в 2017 году будет повышена цена на газ для Европы на 8-14%. Российские аналитики утверждают, что объем поставок в этом году будет больше чем в 2016 году. Доход газовой монополии РФ в 2017 году может вырасти на 34,2 млрд. долларов. Газопроводы России: схемы импортаСтраны ближнего зарубежья, которым Россия поставляет газ, включают в себя:

Среди стран дальнего зарубежья российским газом пользуются:

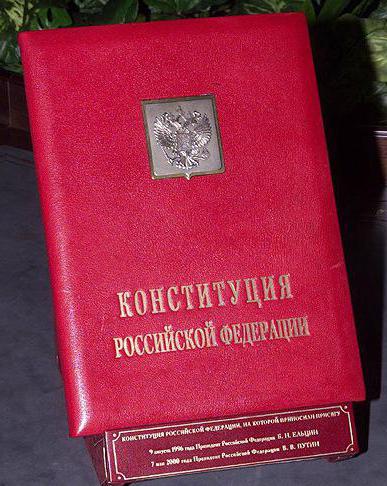

Поставка газа в УкраинуВ декабре 2013 года «Газпром» и «Нафтогаз» подписали дополнение к контракту. В документе была указана новая «скидочная» цена, на треть меньше прописанной в контракте. Договор вступил в силу 1 января 2014 года, и должен продлеваться каждые три месяца. Из-за долгов за газ «Газпром» отменил скидку в апреле 2014 года, и уже с 1 апреля цена выросла, составив 500 долларов за тыс. кубометров (стоимость со скидкой составляла 268,5 долларов за тыс. кубов). Планируемые к возведению газопроводы в РоссииКарта газопроводов России на стадии разработки включает в себя пять участков. Не реализован проект «Южного потока» между Анапой и Болгарией, строится «Алтай» – это газопровод между Сибирью и Западным Китаем. Прикаспийский газопровод, который будет поставлять природный газ с Каспийского моря, в перспективе должен проходить через территорию РФ, Туркменистан и Казахстан. Для поставок из Якутии в страны Азиатско-Тихоокеанского региона строится еще одна трасса – «Якутия-Хабаровск-Владивосток». fb.ru Административно-территориальное деление РоссииАдминистративно-территориальное устройство России было определено Конституцией РФ, принятой 12 декабря 1993 года. В соответствии с Конституцией Россия — суверенная демократическая республика, состоящая из 89 равноправных субъектов Федерации. В их число входит 21 республика, 6 краев, 49 областей, 2 города федерального значения, 1 автономная область, 10 автономных округов. В последствии в административно-территориальном делении России происходили изменения. Так с декабря 2005 года Пермская область и Коми-Пермятский АО были объединены в один субъект – Пермский край. Таким образом современная Россия включает 88 субъектов: 21 республика, 7 краев, 48 областей, 2 города федерального значения, 1 автономная область, 9 автономных округов. Автономные республики: Адыгея (столица — Майкоп), Алтай (Горноалтайск), Башкортостан (Уфа), Бурятия (Улан-Удэ), Дагестан (Махачкала), Ингушская (Назрань), Кабардино-Балкарская (Нальчик), Калмыкия-Хальмг Тангч (Элиста), Карачаево-Черкесская (Черкесск), Карелия (Петрозаводск), Коми (Сыктывкар), Марий Эл (Йошкар-Ола), Мордовия (Саранск), Саха-Якутия (Якутск), Северная Осетия (Владикавказ), Татарстан (Казань), Тыва (Кызыл), Удмуртия (Ижевск), Хакасия (Абакан), Чеченская (Грозный), Чувашская-Чаваш (Чебоксары). Автономные округа: Агинский Бурятский (в Читинской области), Усть-Ордынский Бурятский (в Иркутской области), Ненецкий (Архангельская область), Ямало-Ненецкий (Тюменская область), Ханты-Мансийский (Тюменская область), Долгано-Ненецкий или Таймырский (Красноярский край), Эвенкийский (Красноярский край), Чукотский, Корякский (Камчатская область). Автономная область: Еврейская автономная область (Биробиджан). Города федерального значения: Москва и Санкт-Петербург. Края: Красноярский, Хабаровский, Приморский, Краснодарский, Ставропольский, Алтайский, Пермский. Области: Московская, Смоленская, Тверская, Ярославская, Владимирская, Рязанская, Тульская, Костромская, Ивановская, Орловская, Брянская, Калужская, Курская, Белгородская, Воронежская, Липецкая, Тамбовская, Пензенская, Ленинградская, Новгородская, Псковская, Нижегородская, Кировская, Мурманская, Архангельская, Вологодская, Ульяновская, Самарская, Саратовская, Волгоградская, Астраханская, Ростовская, Свердловская, Челябинская, Оренбургская, Курганская, Тюменская, Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская, Иркутская, Читинская, Амурская, Сахалинская, Магаданская, Камчатская, Калининградская. Главой государства России является президент. Основная законодательная власть принадлежит Федеральному собранию, состоящему из двух палат: Совета Федераций и Государственной Думы. Основная исполнительная власть принадлежит правительству. Основные положения Конституции предусматривают разграничение полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами. К ведению федеральных органов государственной власти отнесены такие функции, как принятие и изменение Конституции страны; защита прав и свобод человека; определение основ федеративной политики и осуществление государственных программ в области государственного, экономического, экологического, социального, национального и культурного развития России; установление правовых основ единого рынка; финансовое регулирование, управление федеральной собственностью, бюджетом, внешняя политика и международные отношения; оборона и безопасность России; защита государственных рубежей. Субъекты Федерации наделяются правами для самостоятельной хозяйственной деятельности. В совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов находятся вопросы владения и пользования землей, природными ресурсами, охраны природы, координации международных и внешнеэкономических связей, установления общих принципов налогообложения. В 2000 году по Указу Президента РФ для укрепления власти все субъекты РФ были объединены в семь федеральных округов, в каждом из которых назначены представители Президента: Центральный, Северо-Западный, Южный, Приволжский, Уральский, Сибирский и Дальневосточный. geographyofrussia.com Дерево власти в России: схемаПринцип, по которому составляется схема дерева власти с ветвями, был сформулирован впервые Дж. Локком – английским просветителем, жившим в 17 в. Он был активным противником тирании и выступал за теорию общественного договора и компромисс. В одном из своих сочинений Локк предложил разделять власть на три сферы. Впоследствии этот принцип получил широкое распространение. Рассмотрим далее, что собой представляет схема дерева власти. Общая характеристикаАвтор принципа разделения власти Локк предложил дифференцировать ее на три ветви:

К исполнительной ветви также Локк отнес суды. Французским просветителем Ш. Л. Монтескье была предложена традиционная модель. Его схема дерева власти включала в себя:

Дерево власти с ветвями, по Монтескье, выступало как критерий неумеренной и умеренной формы правления. Тем не менее в его проекте Конституции не говорилось о равновесии направлений. Предполагалось, что верховное положение будет занимать институт законодательной власти. Теорию о разделении поддерживал и Руссо. Однако его дерево власти строилось по принципу приоритетности суверенитета народа. Руссо придавал большое значение непосредственной демократии. СШАИзначально Америка создавалась как республика. При этом на первых этапах была провозглашена конфедерация. Впоследствии она трансформировалась в республиканское федеративное государство. Основатели США значительно расширили теорию разделения власти. Они обосновали необходимость независимости и обособленности основных направлений. Между тем доминирующим был законодательный институт. Во избежание несбалансированности было принято решение о разделении парламента на палаты – верхнюю и нижнюю. Порядок избрания первой при этом существенно отличался от правил, предусмотренных для второй. Верхняя палата предполагалась как сдерживающий элемент для нижней. Судебная власть обладала особой ролью. Мировая практикаВ конституционной стране дерево власти характеризует взаимодействие между парламентом, правительством и главой государства. В разных державах складывались различные формы правления. Соответственно, формируется та или иная схема дерева власти. 3 класс: окружающий мирПервое знакомство с принципом разделения направлений управления страной получают дети в начальной школе. На уроках по окружающему миру им предлагается достаточно простая схема дерева власти. 3 класс не предполагает углубленного изучения тех или иных форм правления. Детям дают общие знания для того, чтобы у них сформировалось представление об административном аппарате государства. Поэтому они рисуют простое дерево власти. 3 класс предусматривает программу, включающую ознакомление с таким понятием, как Конституция. Ведь именно в ней закреплен рассматриваемый принцип разделения государственных институтов по направлениям. МонархияДерево власти с ветвями в России во времена ограниченной монархии (между двумя историческими революциями) предполагало, что парламент обладает правом издавать законы, а царь формирует правительство и имеет возможность налагать на нормативные акты вето. Такая же система была в Великобритании после окончания Славной революции. В парламентарной монархии глава страны считается номинальным. Он не осуществляет свои полномочия самостоятельно. Монарх обладает правом формировать правительство из победивших на выборах представителей партий и составивших большинство. Он может наделяться и иными полномочиями. Однако фактически страной управляет глава правительства. Такое дерево власти может существовать только при наличии устойчивой двухпартийной системы. Абсолютная монархияВся власть, как видно из названия, концентрируется в руках царя. В этом случае, разумеется, ни о каком разделении речи не идет. Между тем известный реформатор Сперанский предлагал проект, по которому устанавливается конституционная монархия и вводятся представительные органы по вертикальной системе. Кроме этого предполагалось закрепление принципа разделения власти:

Дополнительно определенные полномочия мог получить Государственный совет. У декабристов были свои идеи на этот счет. Так, Пестель предлагал установить режим республиканского правления. В этой системе предполагалось ввести разделение власти на исполнительную (включая в нее судебную), законодательную и надзорную. Кроме этого предлагалось распространить практику народных собраний. По проекту Муравьева, предполагалось установление конституционной монархии, федеративного устройства. В его программе власть разделялась на законодательную, судебную и исполнительную, вводился двухпалатный парламент. Александр Второй провел реформы. В результате сформировались местное самоуправление и единая система судов. В 1905-1906 гг., после создания Госдумы, принцип разделения власти закрепился в Манифесте от 17 октября. В соответствии с документом законодательными полномочиями обладал монарх совместно с Госдумой и Госсоветом. Также император наделялся исполнительной властью. Суды осуществляли свою деятельность от имени монарха. Совет министров превратился в самостоятельное правительство при императоре.

Президентская республикаПри такой форме правления дерево власти выглядит достаточно четко. В Конституции США от 1787 г. установлен строгий принцип разделения. В соответствии с установленным порядком избрание президента осуществляется внепарламентским путем. Он возглавляет всю исполнительную власть и правительство. Президент имеет право отлагательного вето и не может распускать парламент. Данная форма функционирует вне зависимости от партийной системы. Однако в ней не предусмотрены механизмы устранения конституционных кризисов. Дерево власти в России: схема в советский периодВо времена СССР принцип разделения фактически не выполнялся. Вся власть находилась у Советов (формально у народа). Исполнительные и прочие органы формировались ими же и были им подконтрольны. Дерево власти в России в советское время предполагало наличие одной партии. Выборы проводились на безальтернативной основе. Партия направляла своих представителей в Советы, а через них – в прочие органы.

Суперпрезидентская республикаПри этой форме правления фактически получается одноствольное дерево власти в России. Схема в этом случае не предполагает наделение полномочиями исполнительных и законодательных органов. Президент в такой республике на практике самостоятельно реализует все функции. Он формирует правительство, изменяет законодательство, распускает парламент. Президент вправе назначать референдумы. Избирается он народом, однако при этом может обеспечить свою победу через административный ресурс. В некоторых случаях проводятся референдумы по вопросу продления полномочий президента. Такая форма правления свойственна авторитарным режимам. На непродолжительный период она может устанавливаться на время устранения конституционного кризиса. В частности, таким было дерево власти в России с 21 сентября по 25 декабря 1993 г. Реформы 1988-1993 гг.В России было несколько конституционных преобразований. Во время реформы 1988 г. в Основной закон внесли очередные изменения. В частности, была сформирована двухступенчатая система Советов. Так, избрание народных депутатов осуществляли граждане, а формирование Верховного совета производилось Съездом. Кроме этого в поправках была предусмотрена возможность выдвигать независимых кандидатов. В 1990-м в СССР впервые прошли альтернативные выборы. Спустя год были внесены изменения в Конституцию РСФСР, в соответствии с которыми формировались Комитет по надзору и Совет Федерации. В 1991-м на всероссийский референдум был вынесен вопрос об учреждении поста президента. В Конституции он не рассматривался как глава страны, а выступал в качестве высшего должностного лица исполнительных органов. В очередной раз вопрос о разделении власти был поднят в 1992 году. Это было обусловлено глубоким конституционным кризисом в стране. В результате в сентябре 1993 г. была проведена реформа, в ходе которой оппозиция попыталась свергнуть действовавшего тогда президента Ельцина. Однако глава государства предпринял ряд мер, в числе которых был роспуск системы Советов по всей стране, передача исполнительно-распорядительных полномочий местным и региональным администрациям. 12 декабря 1993 года на всенародном референдуме была утверждена новая Конституция, закрепившая принцип разделения власти, действующий сегодня. ЗаключениеКонцепция о разделении власти подвергалась различным изменениям. В конституциях разных стран периодически появлялись положения, отходящие от первоначальных строгих схем. Авторы принципа предполагали верховенство законодательных институтов. Но на протяжении 19-20 вв. усиливалась не представительная, а исполнительная ветвь. Это обусловливается усложнением всей системы управления в условиях индустриализации и затем информатизации общества. В тех странах, где сильнее была законодательная ветвь, она оказывалась под большим влиянием политических объединений. При многопартийности это приводило к неустойчивости механизма госуправления и частым сменам правительства, а при однопартийности – к диктату правящей коалиции. В современных условиях разделение проводится не между тремя независимыми ветвями, а имеет место разграничение направлений в единой системе власти. В целостном государстве не может существовать несколько управляющих аппаратов. Также ветви власти не могут функционировать совершенно изолированно друг от друга. fb.ru Государственное устройство Российской Федерации | Законодательство стран СНГГосударственное устройство Российской ФедерацииВ соответствии с Конституцией Российской Федерации, Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны. Государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, суды Российской Федерации. Государственную власть в субъектах Российской Федерации осуществляют образуемые ими органы государственной власти. В составе Российской Федерации находятся субъекты Российской Федерации:

В ведении Российской Федерации находятся:

В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся:

Президент Российской Федерации является главой государства. Президент Российской Федерации является гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина. В установленном Конституцией Российской Федерации порядке он принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти. Президент Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами определяет основные направления внутренней и внешней политики государства. Президент Российской Федерации как глава государства представляет Российскую Федерацию внутри страны и в международных отношениях. Президент Российской Федерации избирается на шесть лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд. Президент Российской Федерации:

Президент Российской Федерации:

Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации - является представительным и законодательным органом Российской Федерации. Федеральное Собрание состоит из двух палат - Совета Федерации и Государственной Думы. В Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации: по одному от представительного и исполнительного органов государственной власти. Государственная Дума состоит из 450 депутатов. Государственная Дума избирается сроком на пять лет. Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах. Одно и то же лицо не может одновременно являться членом Совета Федерации и депутатом Государственной Думы. Депутат Государственной Думы не может быть депутатом иных представительных органов государственной власти и органов местного самоуправления. Депутаты Государственной Думы работают на профессиональной постоянной основе. Депутаты Государственной Думы не могут находиться на государственной службе, заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. Совет Федерации и Государственная Дума заседают раздельно. Заседания Совета Федерации и Государственной Думы являются открытыми. В случаях, предусмотренных регламентом палаты, она вправе проводить закрытые заседания. Палаты могут собираться совместно для заслушивания посланий Президента Российской Федерации, посланий Конституционного Суда Российской Федерации, выступлений руководителей иностранных государств. К ведению Совета Федерации относятся:

Совет Федерации принимает постановления по вопросам, отнесенным к его ведению Конституцией Российской Федерации. Постановления Совета Федерации принимаются большинством голосов от общего числа членов Совета Федерации, если иной порядок принятия решений не предусмотрен Конституцией Российской Федерации. К ведению Государственной Думы относятся:

Государственная Дума принимает постановления по вопросам, отнесенным к ее ведению Конституцией Российской Федерации. Постановления Государственной Думы принимаются большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы, если иной порядок принятия решений не предусмотрен Конституцией Российской Федерации. Исполнительную власть Российской Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации. Правительство Российской Федерации состоит из Председателя Правительства Российской Федерации, заместителей Председателя Правительства Российской Федерации и федеральных министров. Председатель Правительства Российской Федерации назначается Президентом Российской Федерации с согласия Государственной Думы. Правительство Российской Федерации:

Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом. Судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства. Создание чрезвычайных судов не допускается. Судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской Федерации и федеральному закону. Судьи несменяемы. Судьи неприкосновенны. Конституционный Суд Российской Федерации состоит из 19 судей. Конституционный Суд Российской Федерации по запросам Президента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, одной пятой членов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы, Правительства Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, органов законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федерации:

Конституционный Суд Российской Федерации разрешает споры о компетенции:

Конституционный Суд Российской Федерации по запросам Президента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской Федерации, органов законодательной власти субъектов Российской Федерации дает толкование Конституции Российской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным органом по гражданским, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции, осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за их деятельностью и дает разъяснения по вопросам судебной практики. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации является высшим судебным органом по разрешению экономических споров и иных дел, рассматриваемых арбитражными судами, осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за их деятельностью и дает разъяснения по вопросам судебной практики. Судьи Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации назначаются Советом Федерации по представлению Президента Российской Федерации. Прокуратура Российской Федерации составляет единую централизованную систему с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору Российской Федерации. Генеральный прокурор Российской Федерации назначается на должность и освобождается от должности Советом Федерации по представлению Президента Российской Федерации. Прокуроры субъектов Российской Федерации назначаются Генеральным прокурором Российской Федерации по согласованию с ее субъектами. Статья подготовлена специалистами ООО "СоюзПравоИнформ". © СоюзПравоИнформ. При перепечатке ссылка на источник обязательна.www.ru.spinform.ru Административно-территориальное деление России — Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия — статьяАдминистративно-территориальное деление Российской Федерации — важнейшая составляющая территориальной организации страны, на основе которой строится система органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также система общественных объединений. Существующее административно–территориальное устройство России обусловлено обширностью территории нашей страны, разнообразием экономических, географических, демографических, природных и национальных условий каждого субъекта федерации.Административно-территориальное устройство России, имеющей федеративную форму государственного устройства, является государственно-правововым механизмом, обеспечивающим экономическую, политическую, идеологическую и организаторскую деятельность государства и его субъектов.Административно-территориальное устройство России в настоящее время различается по типам и уровням: Федеральные округа Российской Федерации были созданы в соответствии с Указом президента России В.В. Путина № 849 от 13 мая 2000 года «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе». В момент их учреждения в 2000 году было создано 7 федеральных округов.Указом президента Д. А. Медведева от 19 января 2010 года из состава Южного федерального округа был выделен Северо-Кавказский федеральный округ и увеличено количество федеральных округов до восьми. Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина от 21 марта 2014 года создан Крымский федеральный округ и включен в состав Российской Федерации. Он стал девятым федеральным округом России. Федеральный округ России не является субъектом федерации или какой-либо конституционной частью административно-территориального деления Российской Федерации. Полномочный представитель Президента РФ в федеральном округе не обладает никакими конституционными полномочиями — он является представителем Президента и сотрудником администрации Президента. * — В соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 28 июля 2016 года в целях повышения эффективности деятельности органов государственной власти Крымский федеральный округ присоединен к Южному федеральному округу.

Каждый их типов субъектов Российской Федерации имеет свой конституционно-правовой статус, который закреплен соответствующими статьями Конституции России. В настоящее время в состав Российской Федерации входят 85 субъектов, в том числе: 22 республики, 9 краев, 46 областей, 3 города федерального значения, 1 автономная область и 4 автономных округа. Республики Российской Федерации (22)

Края Российской Федерации (9)

Области Российской Федерации (46)

Автономные округа (4) и автономная область (1)

Города федерального значения (3)

Территориальное деление России на экономические районы называется экономическим районированием России. В настоящее время в Российской Федерации используется деление территории Российской Федерации на 11 экономических районов. Список экономических районов:

Официальные сайты федеральных округов: megabook.ru Органы судейского сообщества. Судебная система РФТакая тема, как судейское сообщество, является более чем актуальной, поскольку касается непосредственно самих судов, причем всех уровней и видов. Эта структура позволяет оказывать необходимое влияние и осуществлять профессиональный контроль соблюдения требований законодательства. Судебная система РФ: схемаДля понимания рассматриваемой темы есть смысл уделить внимание информации общего характера.

В России, как и во многих других государствах, власть разделена на несколько ветвей: судебную, исполнительную и законодательную. И если говорить о первой из них, то нужно отметить, что она осуществляется посредством четырех ключевых направлений судопроизводства. Это: - конституционное; - уголовное; - административное; - гражданское. Таким образом, под судопроизводством стоит понимать форму реализации правосудия. Вся эта сфера формируется и действует в рамках порядка, имеющего четкие формальные границы, которые учитывают осуществление как обязанностей, так и процессуальных прав судей. Судебная система РФ, схема которой относительно проста, имеет горизонтальное и вертикальное разделение власти. Горизонталь данной структуры формируют три ключевые ветви системы: арбитражный, Конституционный суд, а также суды общей юрисдикции. В основе такого разделения лежит существенное различие специфики каждого из направлений.

Для ясного описания вертикального разделения судебной системы подойдет данная таблица. Органы судейского сообществаДанная терминология используется для определения профессионального территориально-организационного объединения лиц. Стоит понимать, что само сообщество, как и его органы, является формой самоуправления, а также механизмом, обеспечивающим независимость лиц, действующих в судебной сфере. При этом данное социальное явление достаточно новое и поэтому нуждается в постоянной оценке и - в случае необходимости - изменении. Есть смысл отметить и тот факт, что органы судейского сообщества РФ являются необходимой структурой для полноценного выражения интересов самих судей. Достигается эта цель посредством постановки определенных задач: - контроль поведения, равно как и соответствия требованиями, которые были предъявлены судьям; - участие в ресурсном, кадровом и организационном обеспечении деятельности судебного сегмента; - при фиксации нарушений, привлечение к ответственности согласно закону. На данный момент все еще остается необходимость в совершенствовании механизма правового регулирования института судейского сообщества, определении его роли в общем механизме власти и закреплении правового статуса. Что касается участия в сообществе, то его членами признаются все судьи, со стороны которых была принесена присяга. Выход из данной структуры возможен лишь по причине принятого решения о прекращении полномочий. Но возможно исключение, которое стоит учитывать. Речь идет о почетном удалении в отставку. В такой ситуации членство сохраняется, что дает возможность привлекать такого судью к работе, но, разумеется, с его предварительного согласия. Особенности формированияОрганы судейского сообщества РФ (в дальнейшем ОСС) могут быть сформированы и впоследствии действовать только на основании федеральных конституционных законов и в полном соответствии с ними.

Есть несколько направлений деятельности, которые можно определить в качестве их основных функций: - прежде всего сообщество должно гарантировать тот факт, что будут выполнены все требования, которые указаны в Кодексе судейской этики; - квалифицированная защита прав, которыми обладают судьи, а также их интересов, определенных ФЗ; - профессиональное содействие в процессе улучшения судопроизводства как такового; - участие в обеспечении всех ресурсов, необходимых для ключевой деятельности - ресурсной, кадровой и организационной. Эти задачи дают представление о том, зачем нужны в принципе ОСС и какое влияние они оказывают на судебную систему. Приоритеты в деятельностиНа последнем Всероссийском съезде была оценено состояние и деятельность органов сообщества. На основе этой аналитики участники съезда определили приоритетные направления активности ОСС и государственных органов. Суть приоритетов сводится к следующему: - Необходимо укрепить самостоятельность и независимость судов, поскольку они играют важную роль в процессе взаимодействия последних с органами исполнительной и законодательной власти. Причем данная цель актуальна как для местных, так и центральных структур. - Органы судейского сообщества должны уделять внимание процессу совершенствования уголовно-процессуального законодательства. Также необходимо грамотно организовать сокращение порядка, который применяется для судебного следствия. - Состязательность процесса является достаточно важной гранью судебной деятельности, поэтому также заслуживает внимания ОСС. - В определенных изменениях нуждается процессуальное арбитражное и гражданское законодательство. В нем должны быть прописаны все актуальные на данный момент процедуры, позволяющие проводить грамотное досудебное урегулирование споров. - Не менее актуальным является стабильное обеспечение судов как материально-техническими ресурсами, так и финансовыми средствами. - Еще одно направление, в рамках которого должны работать органы судейского сообщества - это укрепление самой системы путем организованного притока работников аппарата и квалифицированных кадров как таковых. - Вопрос безопасности судей и охраны судов не теряет своей актуальности, а поэтому нуждается в полноценном решении. Помимо этого, остается необходимость в развертывании повсеместной работы отделений, являющихся частью судебной системы. Необходимо и совершенствование процесса рассмотрения дел, которые есть не что иное, как неизбежное следствие административно-правовых отношений. Как можно заметить, судейское сообщество ориентировано на достижение многих актуальных задач. Именно для этого оно и формирует те органы, о которых идет речь в этой статье. Это, в свою очередь, указывает на тот факт, что государство заинтересовано в качественной и квалифицированной работе судов, которые смогут обеспечить эффективное решение различных вопросов в рамках действующего законодательства. Что собой представляет судейское сообществоДанная терминология используется для описания структуры, которая формируется из судей федеральных судов всех уровней и видов. Сюда относятся судьи субъектов РФ. Все вместе они составляют судебную систему России.

Именно такое сообщество позволяет грамотно организовывать и контролировать деятельность судей по всей территории Российской Федерации. Рассматривая данный вопрос, можно сказать, что это сообщество является фактически судейским корпусом, который наделен организационными началами. Помимо контроля деятельности своих членов, такая структура ориентирована и на решение многих других задач. Таким образом, сфера ответственности и компетенции рассматриваемой структуры значительно шире, чем простой контроль. Именно для того, чтобы указанные цели достигались эффективно и были сформированы различные органы судейского сообщества. Деятельность последних регулируется соответствующим законодательством, которое, тем не менее оставляет достаточно свободного пространства для комплекса необходимых действий. Это дает возможность применять гибкий подход в процессе выполнения всех актуальных задач. Законодательная базаОбъединение судей в форме сообщества имеет под собой ясное правовое основание, ключевым элементом которого является закон «О судебной системе Российской Федерации». Если говорить более конкретно, то это статья 29. Именно в ней содержится информация о том, что судьи, являясь представителями одной из ветвей власти, имеют право на выражение собственных интересов. Для этих целей в определенном законом порядке и формируется судейское сообщество, а также определяются грани его компетенции. Этот факт говорит о том, что подобное объединение действует в рамках четкой регламентации, поэтому возможность самодеятельности исключается. Закон об органах судейского сообщества полностью определяет все элементы структуры и направления их деятельности в рамках сообщества. В этой части федерального законодательства рассматривается также вопрос членства, образования ключевых органов и принципы организации объединения судей. Более того, внимание уделяется таким темам, как полномочия, определение регламентов и обеспечение всех органов, имеющих отношение к сообществу. Как можно заметить, к регулированию и развитию судейской власти государство подходит основательно. Это, в свою очередь, дает гражданам надежду на проявление высокого профессионализма в деле судопроизводства. Система органов судейского сообществаДля того чтобы иметь ясное представление о том, как работает такая большая структура, нужно обратить внимание на элементы, из которых она состоит. При этом у каждого из них есть своя функция и ряд четко определенных полномочий. Итак, органами судейского сообщества являются следующие инстанции: - Всероссийский съезд.

- Высшая экзаменационная комиссия, которая занимается приемом квалификационного экзамена у тех, кто претендует на должность судьи. - Совет судей РФ, избираемый Всероссийским съездом. - Общие собрания. - Конференция судей, работающих на территории субъектов РФ. - Квалификационная коллегия (существует также высшая форма данного органа и те коллегии, которые занимаются территорией субъектов РФ). - Советы судей, имеющих отношение к субъектам РФ. - Экзаменационные комиссии судей, действующих на территории региона, являющегося субъектом РФ. Всю эту структуру определяет закон об органах судейского сообщества. На его основании регламентируются любые грани деятельности. Исходя из описанной выше информации, можно выделить ключевые виды органов, из которых состоит само сообщество: - квалификационные коллегии; - съезд; - конференция; - общие собрания; - экзаменационные комиссии; - советы судей. Такое распределение полномочий позволяет эффективно организовывать и контролировать различные направления деятельности сообщества и сохранять их в рамках, определенных действующим законодательством. Высший орган судейского сообществаРассматриваемая структура (ОСС) призвана реализовать грамотную работу представителей одной из ключевых ветвей власти в стране. Она, в свою очередь, также нуждается в грамотном управлении. Эта важная миссия доверена совету судей Российской Федерации. Свои функции данный орган сообщества выполняет в период между Всероссийскими съездами. Если посмотреть на трудовые будни совета, то можно будет с уверенностью утверждать, что он занимается всеми вопросами, касающимися сообщества. Исключение составляют те грани деятельности, которые касаются вопроса квалификации, этим занимаются соответствующие коллегии. Поскольку высшим органом судейского сообщества является совет судей РФ, ему для эффективной деятельности необходимо грамотное распределение полномочий. По этой причине в этом органе на постоянной основе определены 6 секций, специализирующихся на следующих направлениях: - вопросы правового положения и статуса судей; - финансы;

- связи с теми органами судейского сообщества, которые находятся в регионах, а также должностными лицами и государственными, международными юридическими и общественными организациями; - вопросы совершенствования законодательства и судебной практики; - организационно-кадровая работа. Статус главного приоритета в деятельности совета отводится процессу объединения судейского сообщества и грамотной координации всех его действий. Квалификационные коллегииЭта категория органов сообщества судей отвечает за те задачи, которые не входят в сферу ответственности совета. Если обратить внимание на ФЗ об органах судейского сообщества, а точнее, на статью 18, касающуюся вопроса статуса, то можно выделить следующие грани деятельности коллегий: - проведение аттестации судей и присвоение им определенной квалификации; - прекращение или приостановление полномочий; - обеспечение для судей неприкосновенности, другими словами, их защита; - грамотный отбор кандидатов, способных достойно исполнять обязанности судьи; - прекращение отставки. Для того чтобы выбрать квалификационную коллегию собирается Всероссийский съезд. При этом на данном мероприятии должно присутствовать не менее трети от общего количества судей, состоящих в сообществе. Высшую квалификационную коллегию могут быть выбраны представители всех видов судов: военного, арбитражного общего и др. Стоит отметить и тот факт, что голосование во время съезда имеет тайный формат. Для того чтобы все элементы сообщества могли полноценно выполнять свои функции действующее законодательство четко определило полномочия органов судейского сообщества. Они подробно описаны в соответствующей части ФЗ. В качестве примера можно привести несколько пунктов из раздела, касающегося Высшей квалификационной коллегии. Этот орган имеет право на: - Проведение проверки информации о поведении судьи, не соответствующем кодексу, которая была опубликована в СМИ. Эти действия позволяют предотвратить подрыв авторитета судейской власти.

- Рассмотрение заявок кандидатов на любые должности внутри системы. - Объявление в СМИ информации о том, что появились вакантные места на ключевых позициях в судах различных категорий. - Решения, касающиеся прекращения или приостановления полномочий Председателя Верховного суда РФ. - Осуществление квалификационной аттестации судей. - Присвоение высших и первых квалификационных классов и др. Как можно заметить, перечень полномочий не только имеет четкие границы, но и фактически является детальной картиной функциональных обязанностей конкретного органа сообщества. ИтогиСудебная система РФ все еще нуждается в изменениях и контроле деятельности судей на различных уровнях.

Государство, в свою очередь, сделало шаг в сторону стабильных улучшений, создав сообщество, которое регулирует и формирует работу одной из ключевых ветвей власти в стране. fb.ru |

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|