Содержание

Из чего состоит солнечный свет?

Каждый день мы чувствуем на себе когда-то теплый и согревающий, когда-то бледный и, казалось бы, леденящий, а иногда яркий обжигающий солнечный свет. Он всегда ощущается по-разному, но какой эффект он оказывает на самом деле и что собой представляет?

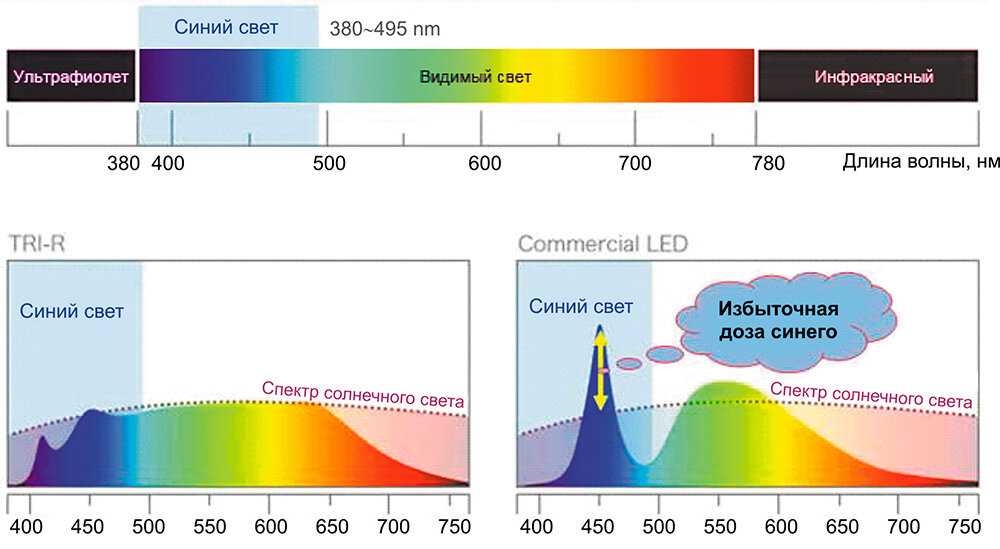

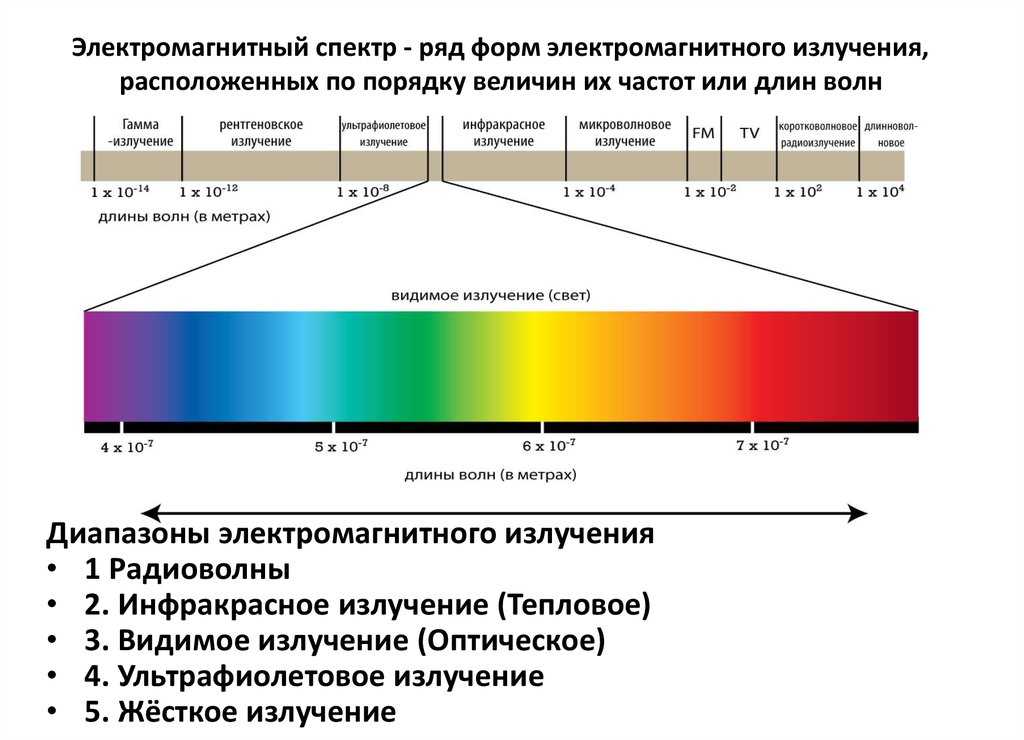

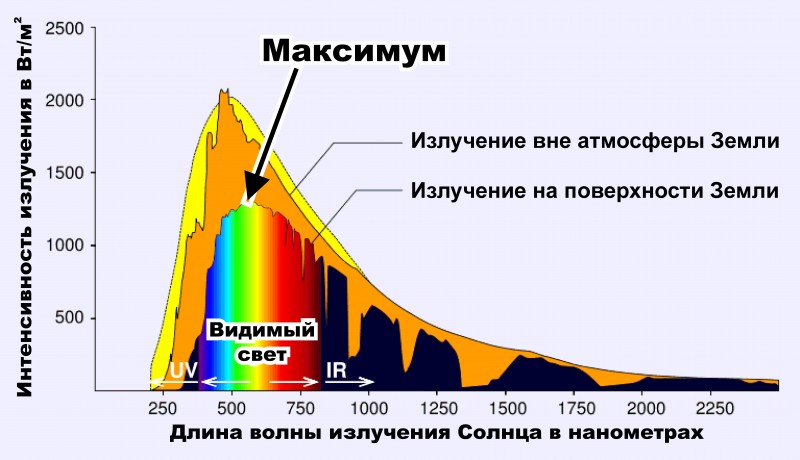

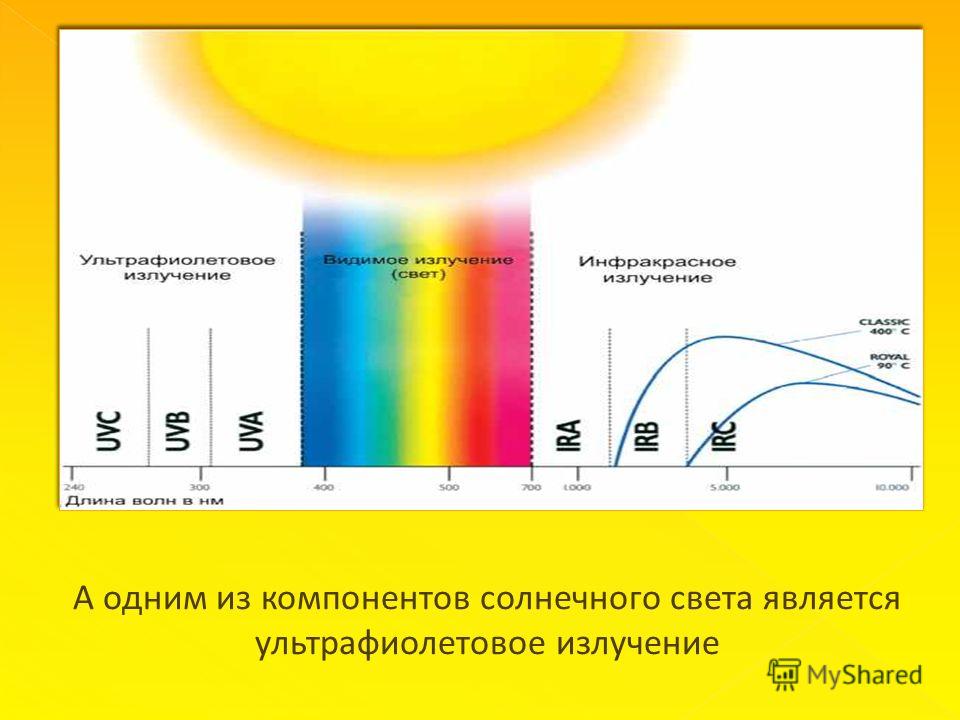

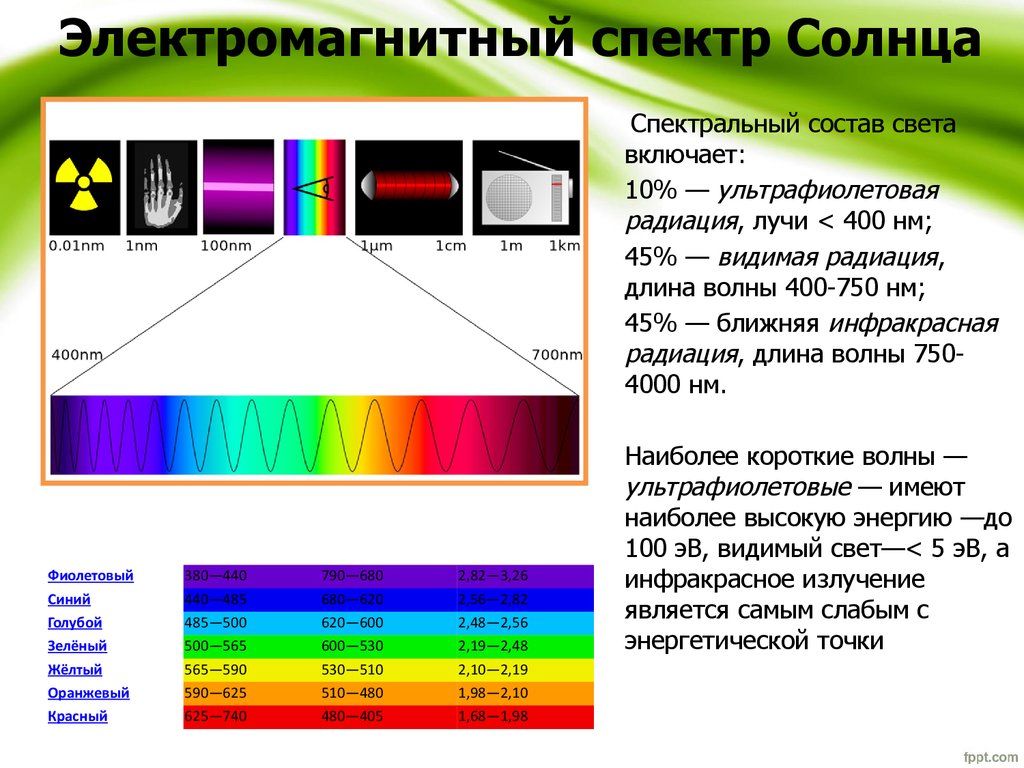

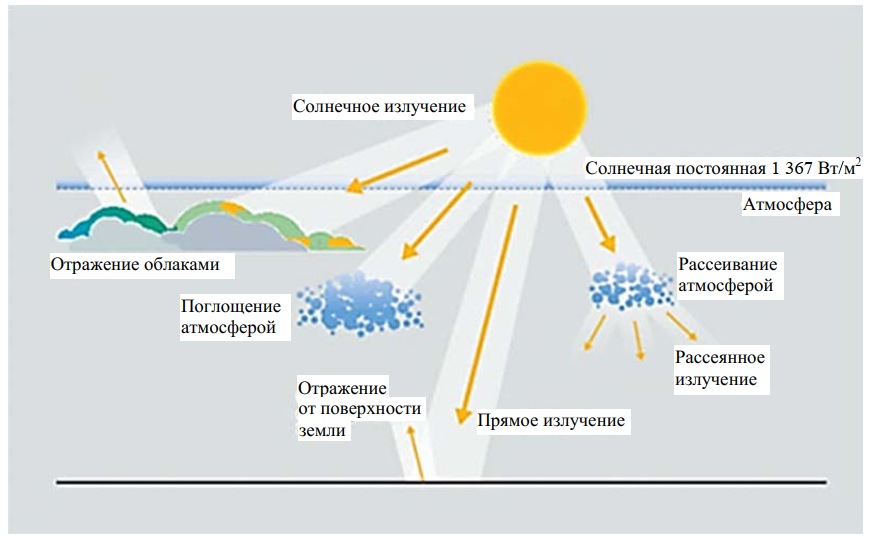

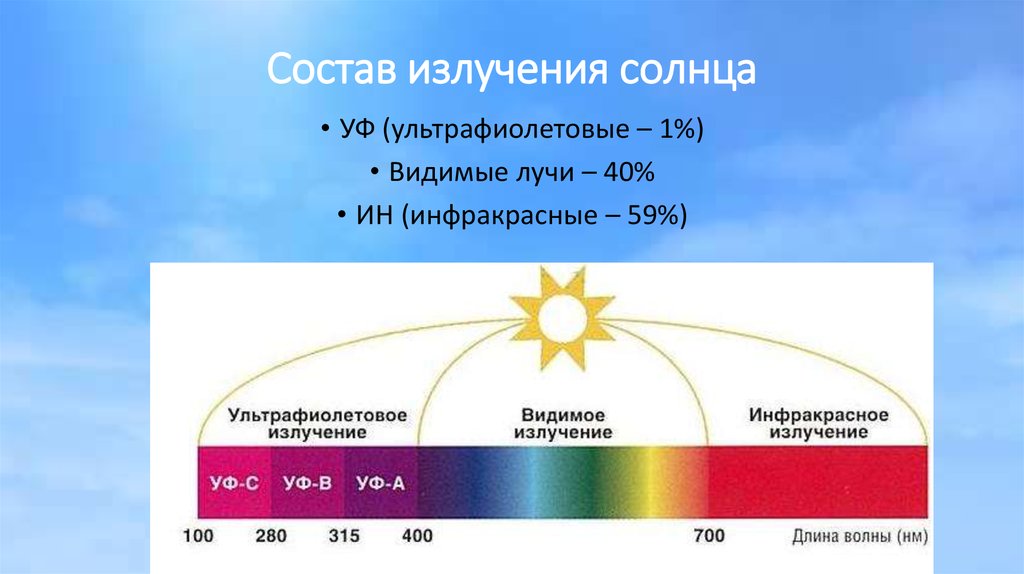

Солнечный свет это — это доносящиеся до Земли электромагнитные волны, исходящие от Солнца. Благодаря этому гигантскому резервуару энергии зародилась жизнь и продолжает свою активность и доселе. Эта энергия передается в нескольких формах, но до нас доходят лишь часть из этого, изрядно прореженная и ослабленная атмосферой Земли. Если не углубляться в физику, сам свет состоит из ультрафиолетовых коротких волн (280-400 нм), привычного для нас видимого света средних волн (400-700 нм) и из длинных, инфракрасных волн (700 нм – 1мм). Кардинальное и определяющее различие между ними состоит в их способности проникать сквозь ткани и материалы, а также влиять на них.

Ультрафиолетовый свет (UV) — самый опасный вид солнечного излучения для человека. Он не может проникать так глубоко, как другие составляющие света, но может наносить сильный ущерб поверхностным слоям кожи человека. Это проявляется как в солнечных ожогах, ускорении старения кожи, и аллергических реакциях, так и в более серьезных проявлениях как, например, рак кожи и меланома. И это ещё с учетом того, что значительная часть ультрафиолета отсеивается атмосферой. Такой ущерб ультрафиолетовый свет наносит путем увеличения числа свободных радикалов (атомов или молекул с несколькими неспаренными электронами) в клетках кожи, которые повреждают ДНК или нарушают метаболические реакции.

Чтобы противодействовать этому, на данный момент разработано немало солнцезащитных гелей и мазей, которые хорошо справляются с ультрафиолетом, но, и это стоит подчеркнуть, практически никак не мешают воздействию на кожу и тело других спектров света. Эту задачу, однако, выполняет другое средство защиты от этого агрессора — поддержание диеты с достаточным количеством антиоксидантов, которые будут противодействовать генерированию свободных радикалов.

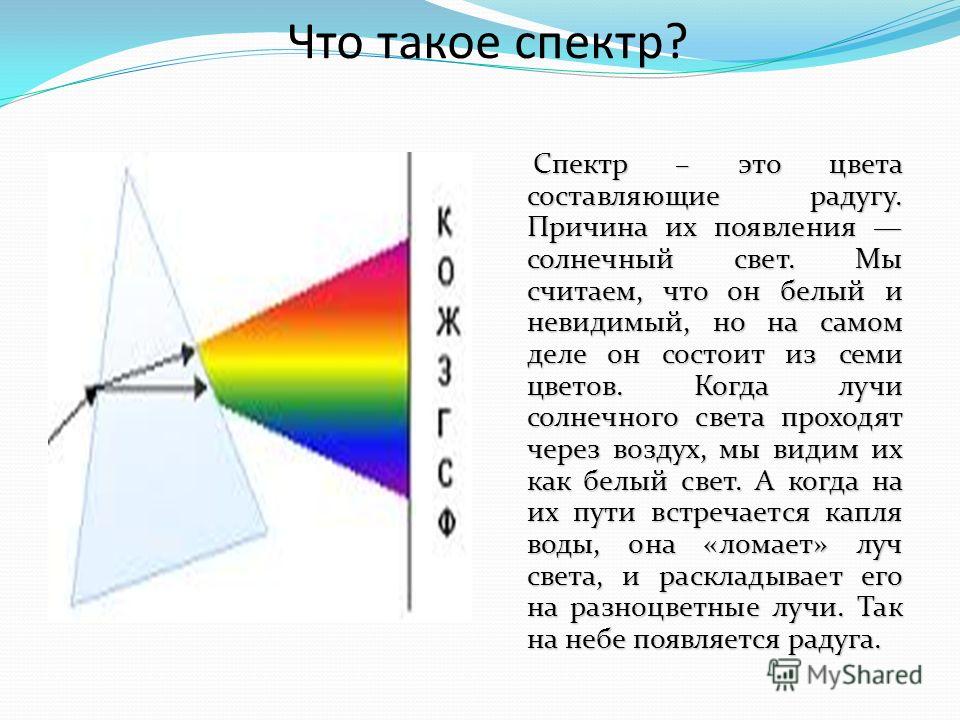

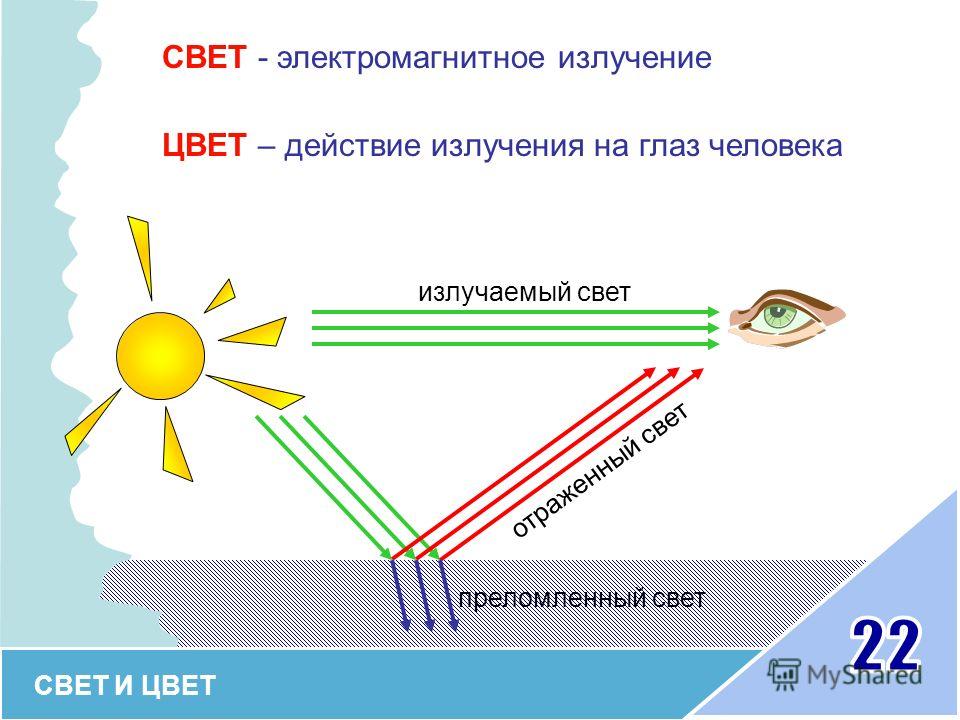

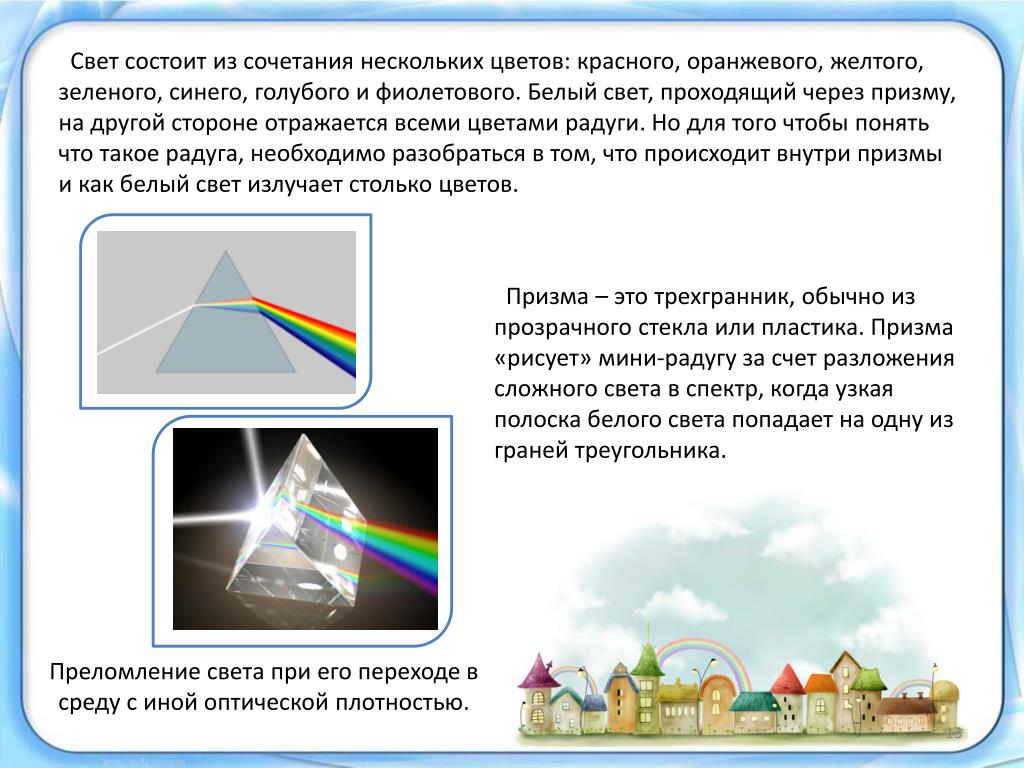

Второй кусок волнового спектра — видимый свет. Он нам очень хорошо знаком, потому что именно из этого белого пучка и рождается известное нам освещение во всем многообразии его палитры и оттенков. Примитивные формы цветов, а конкретнее — фиолетовый (400 нм), синий (425 нм), голубой (470 нм), зеленый (550 нм), жёлтый (600 нм), оранжевый (630 нм) и красный (665 нм), вместе и выглядят как белый свет, являются его составным частями, находящимися в разных частях волнового спектра, а при определенных условиях, как вы уже догадались, могут материализовываться в виде радуги. Сочетание этих базовых цветов в совокупности с параллельным изменением других параметров, таких как интенсивность света и её распределение по спектру белого, а также светлость цвета, отражающие качества материала, фоновые цвета и т.д. образуют эту безумную, визуально насыщенную картину нашего мира.

Интересно, что именно видимым спектром, в основном, питаются растения, и поэтому они эволюционно к нему больше всего приспособлены. Тем не менее, нельзя сказать, что видимый свет только полезен, он может воздействовать на объекты примерно также, как и другие два компонента солнечного излучения, только в более умеренной форме. Исключением может быть его влияние на зрение человека, так как глаза человека особо к нему чувствительны, и потому высокоинтенсивный, мигающий или резкий видимый свет гораздо чаще других вариантов на практике приводит к повреждению зрительного аппарата человека.

И последний тип света — инфракрасный (IR). Из всех перечисленных он может проникать глубже всего в тело человека, достигая костей и других глубинных тканей, и влияя даже на внутренние процессы в организме. Однако, в отличии от ультрафиолетового света, инфракрасный свет не вызывает такого сильного выделения свободных радикалов и не наносит большой урон человеку. В каком-то смысле, если видимый спектр — это лицо солнечного света, то инфракрасный— его тело, потому что последний отвечает за нагревание, позволяет человеку к нему «прикоснуться».

И все же как бы не вел себя в тех или иных условиях солнечный свет, в итоге у него гораздо больше позитивных сторон. Он позволяет нам видеть и чувствовать красоту и эффективно выполнять наши задачи, и даже улучшает на наше психологическое самочувствие, настроение и иммунитет. Без него немыслима наша жизнь, это закреплено в самих человеческих генах. И даже самые прогрессивные фантасты и футуристы в своем творчестве не могут представить, каким бы было и как бы себя вело человечество, будучи незрячим и безразличным к свету.

Поделиться в соцсетях:

Физика Солнца | Наука и жизнь

Велика роль Солнца для жизни на Земле.

Зернистое строение фотосферы.

Фотографии Солнца, полученные с промежутком в 2 дня. Видны группы пятен, дающие представление о вращении Солнца.

Снимок части солнечной поверхности около пятен в лучах водорода.

Изменение солнечной короны в зависимости от числа пятен. Правый столбец — корона во время максимального числа пятен, левый — во время минимального.

Строение солнечной короны 21 сентября 1941 года. Дуговые и лучевые системы в короне.

Быстрые изменения в солнечных протуберанцах.

Корональные лучи: 1 — над невозмущенными областями, 2 — над областями пятен.

‹

›

Открыть в полном размере

Значение, которое Солнце имеет для жизни на Земле, известно давно.

Солнце — ближайшая к нам звезда. С точки зрения наших земных масштабов, близость Солнца весьма относительна, так как расстояние от Земли до Солнца составляет 150 миллионов километров.

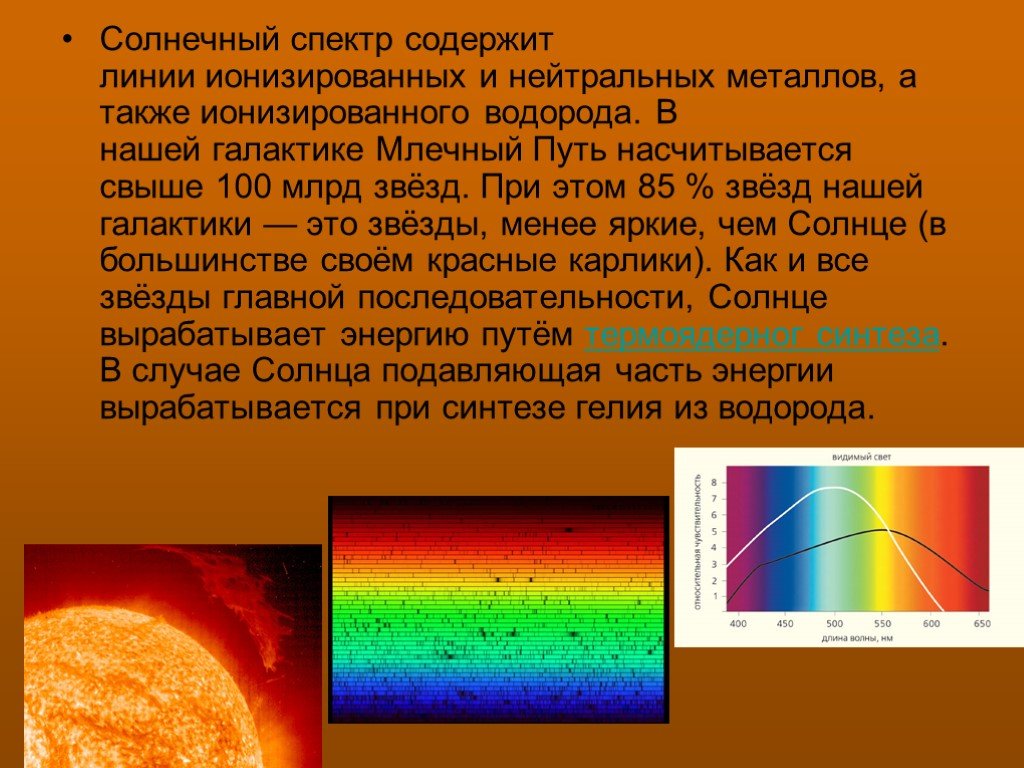

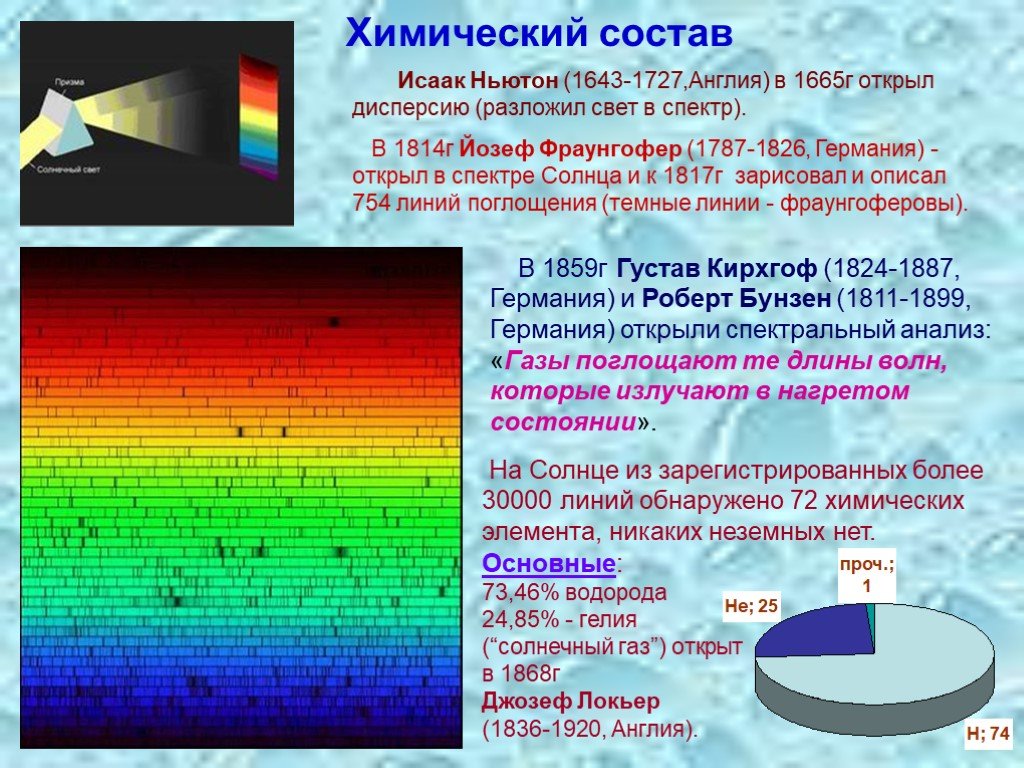

Основным способом познания природы небесных тел является спектральный анализ — изучение лучей света, приходящих с их поверхности. Разложение луча света в спектр и тщательное исследование структуры этого спектра позволяют делать важные выводы относительно химического состава, температуры, наличия магнитных или электрических полей в наружных слоях Солнца и звезд. Расстояние при этом не играет особой роли. Необходимо лишь, чтобы звезда давала достаточно света для ее фотографирования. Однако близость Солнца, без сомнения, представляет огромное преимущество для исследователей.

В телескопы мы видим поверхность Солнца, можем изучать ее в разных лучах света и в отдельных деталях, можем проследить за изменениями. Во время солнечных затмений становятся доступными исследованию наружные оболочки Солнца, выступы на его краях и солнечная корона.

Таким образом, изучение Солнца играет громадную роль как для практических целей на Земле, так и для наиболее важных вопросов познания окружающего нас мира.

Физика Солнца изучает атмосферу и внутреннее строение Солнца (в том числе вопросы об источниках солнечной энергии и развитии Солнца).

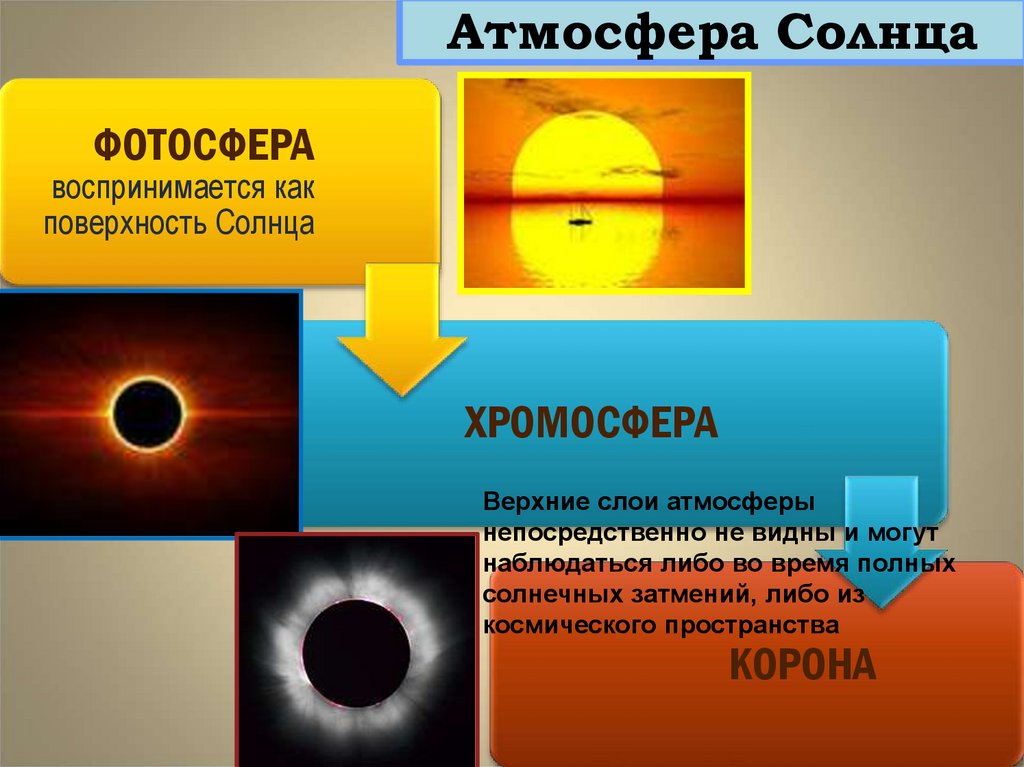

Изучение солнечной атмосферы, как уже указывалось, доступно непосредственным наблюдениям. Разглядывая поверхность Солнца в телескоп, мы проникаем взглядом сквозь разреженные и прозрачные внешние оболочки Солнца на несколько сотен километров в глубь солнечной атмосферы, до тех пор тюка атмосфера эта не станет достаточно непрозрачной. Эту видимую нами поверхность Солнца называют фотосферой («сферой света»). Глубже мы практически «не видим» — непрозрачность солнечного вещества не позволяет доходить до нашего глаза излучению более глубоких слоев. Условно фотосферу называют «поверхностью» Солнца — условно потому, что на самом деле над ней находится еще ряд оболочек Солнца. Когда мы изучаем спектр фотосферы, мы на самом деле изучаем ряд налагающихся друг на друга спектров разных внешних слоёв Солнца. Этот сложный спектр соответствует спектру источника света, температура которого составляет около 6000°. Температуру эту и принимают за температуру солнечной фотосферы, а для краткости часто говорят, что температура поверхности Солнца составляет 6000°.

Фотосфера, как это видно в телескоп, имеет зернистое строение: на относительно темном фоне выступают более яркие пятна — гранулы. На фотографии эти светлые пятнышки выглядит крупинками, а в действительности, как показал еще в 1905 году русский ученый А. Ганский, размеры гранул составляют 700—1000 км. Гранулы — отдельные газовые образования в фотосфере — находятся в беспрерывном движении, что легко заметить, если наблюдать за поверхностью Солнца в течение некоторого времени.

Появляющиеся периодически на поверхности Солнца пятна являются своего рода вихревыми воронками в фотосфере, указывающими на существование в ней бурных движений. Детальное исследование спектра пятен позволило выявить скорости, с которыми происходят эти движения. Центром вихря является так называемое ядро пятна — самая темная его область. Вихрь как бы затягивает в ядро окружающее вещество.

С помощью специальных инструментов сейчас удается наблюдать корону и вне затмений.

Изучение спектра короны показало, что она состоит из двух частей — внутренней и внешней короны, спектры которых различны. Во внутренней короне благодаря особым физическим условиям солнечный свет рассеивается электронами, оторванными от атомов. Внешняя корона физически не связана с Солнцем. Причиной ее свечения являются пылевые частицы, заполняющие межпланетное пространство. Частицы эти особым образом рассеивают солнечный свет, падающий на низ, и создают, таким образом, видимость внешней части короны Солнца.

В атмосфере Солнца происходит непрерывная циркуляция раскаленных газов, существуют потоки, захватывающие различные ее уровни и напоминающие движения в нашей земной атмосфере. Скорость вращения отдельных слоев атмосферы Солнца неодинакова — верхние ее слои вращаются быстрее. Равновесие в солнечной атмосфере и непрерывная циркуляция в ней постоянно нарушаются, что ведет к возникновению протуберанцев — колоссальных фонтанов светящегося газа, поднимающихся иногда на высоту в сотни тысяч километров над поверхностью Солнца.

Еще сравнительно недавно протуберанцы наблюдались только во время полных солнечных затмений. За последнее время астрономы, тщательно закрывая в телескопе изображение Солнца темным диском, применяя особую высоко качественную оптику и специальные светофильтры, получили возможность наблюдать протуберанцы в любое время. В крупнейшей астрофизической обсерватории СССР в Крыму профессор А. Б. Северный и его сотрудники производят систематическую кинематографическую съемку протуберанцев. На кинопленке запечатлеваются непрерывные изменения протуберанцев с течением времени. Тщательное изучение этой кинодокументации позволяет открывать новые особенности и закономерности процессов, происходящих на Солнце.

В Советском Союзе создана так называемая «служба Солнца», ведущая регулярное наблюдение за явлениями, происходящими на солнечной поверхности. Особенно ценные работы по изучению связи солнечной деятельности с земными явлениями проведены за последние десятилетия нашими учеными в Пулковской обсерватории.

Изучение спектра солнечных лучей позволило определить химический состав солнечной атмосферы. Оказалось, что более чем на 50% (в весовых долях) она состоит из легчайшего газа — водорода. Около 40% в ней составляет другой газ — гелий и менее чем 10% приходится на долю прочих элементов. Среди них в первую очередь следует назвать кислород, углерод, азот, железо, кремний, калий, кальций, серу, а также много других химических элементов, из которых состоят все тела на Земле. Никаких других, «особых», элементов в атмосфере Солнца не оказалось.

Состав всего Солнца в целом не должен значительно отличаться от состава его наружных слоев. Изучение пилений, происходящих на поверхности Солнца, позволяет сделать определенные выводы в этом направлении. Одно время считали, что наиболее тяжелые химические элементы оседают в глубь Солнца, а на поверхности остаются лишь легкие вещества. Изучение спектров протуберанцев и хромосферы показало, что в них встречаются даже такие тяжелые элементы, как железо и торий. Несомненно также наличие бурных перемещений газовых масс солнечного вещества (пятна, факелы и т. д.). Все это указывает на большую вероятность непрерывного перемешивания солнечного вещества, а следовательно, и на его однородность.

Наблюдениям доступны пока лишь внешние слои Солнца.

Солнечное вещество — это раскаленный газ, температура и плотность которого возрастают от поверхности вглубь. Газ этот находится в существенно отличных условиях от тех, в которых мы привыкли иметь дело с обычными газами на Земле. Температура в недрах Солнца достигает 20 миллионов градусов, а давление — миллионы миллионов атмосфер. При такой температуре вследствие неминуемо частых столкновений происходит взаимодействие между мельчайшими частицами — атомными ядрами. Взаимодействия эти, приводящие к преобразованию ядер отдельных атомов, так называемые ядерные реакции, сопровождаются выделением атомной энергии. В результате ядерных реакций в недрах Солнца одно вещество — водород — превращается в другое вещество — гелий.

Сколько же времени наше Солнце сможет еще излучать так же, как теперь, энергию? На этот вопрос уже нетрудно ответить. Солнце наполовину состоит из водорода. Ядерные реакции, в результате которых водород превращается в гелий, достаточно хорошо изучены в лаборатории, и скорость протекания их в недрах Солнца, при температуре в 20 миллионов градусов, может быть подсчитана. Следовательно, легко можно вычислить, сколько времени еще Солнце сможет неизменно светить за счет имеющегося в нем водорода. Оказывается, что время это измеряется десятками миллиардов лет.

Все этапы развития науки о небесных телах, в частности изучение природы ближайшей к нам звезды — Солнца, являются ярким доказательством могущества человеческого познания, вооруженного материалистической диалектикой, проникающего все дальше к дальше в глубины Вселенной.

Солнечный свет | Определение, длины волн и факты

солнечный свет

Просмотреть все медиа

- Похожие темы:

-

легкий

сумеречные лучи

солнечная радиация

гелиотроп

пиргелиометр

Просмотреть весь связанный контент →

солнечный свет , также называемый солнечный свет , солнечное излучение, видимое на поверхности Земли. Количество солнечного света зависит от степени облачности в дневное время. Некоторые места на Земле получают более 4000 часов солнечного света в год (более 90 процентов от максимально возможного), как в Сахаре; другие получают менее 2000 часов, как в регионах с частыми штормами, таких как Шотландия и Исландия. На большей части региона средних широт количество солнечного света регулярно меняется в течение дня из-за большей облачности рано утром и ближе к вечеру.

Обычно солнечный свет делится на три основных компонента: (1) видимый свет с длиной волны от 0,4 до 0,8 микрометра, (2) ультрафиолетовый свет с длиной волны короче 0,4 микрометра и (3) инфракрасное излучение с длиной волны больше чем 0,8 мкм. Видимая часть составляет почти половину всего излучения, получаемого на поверхности Земли. Хотя ультрафиолетовый свет составляет лишь очень небольшую долю от общего излучения, этот компонент чрезвычайно важен. Он вырабатывает витамин D за счет активации эргостерола. К сожалению, загрязненная атмосфера над большими городами лишает солнечную радиацию значительной части своего ультрафиолетового света. Главное достоинство инфракрасного излучения заключается в том, что оно производит тепло. Около половины всей солнечной радиации, поступающей на поверхность Земли, приходится на инфракрасное излучение.

Подробнее по этой теме

тундра: использование солнечного света и углекислого газа

На флору и фауну арктических и альпийских тундр влияют различия в продолжительности дня и концентрации углекислого газа.

Узнайте, почему небо кажется голубым

Посмотреть все видео к этой статье

На своем пути через атмосферу солнечная радиация поглощается и ослабляется различными составляющими атмосферы. Он также рассеивается молекулами воздуха и частицами пыли. Короткие волны света, такие как синий, рассеиваются легче, чем длинные красные волны. Это явление отвечает за разный цвет неба в разное время суток. Когда солнце находится высоко над головой, его лучи проходят сквозь атмосферу почти вертикально. Таким образом, свет встречает меньше пыли и меньше молекул воздуха, чем если бы солнце было низко над горизонтом и его лучи дольше проходили через атмосферу. Во время этого долгого прохождения преобладающие синие длины волн света рассеиваются и блокируются, оставляя более длинные, беспрепятственные красные длины волн, чтобы достичь Земли и придать свой оттенок небу на рассвете и в сумерках.

Эффективным поглотителем солнечной радиации является озон, который образуется в результате фотохимического процесса на высоте 10–50 км (6–30 миль) и отфильтровывает большую часть излучения ниже 0,3 микрометра.

Пиргелиометр Эппли измеряет продолжительность времени, в течение которого поверхность получает солнечный свет, а также его интенсивность. Он состоит из двух концентрических серебряных колец одинаковой площади, одно зачерненное, а другое забеленное, соединенных с термобатареей. Солнечные лучи нагревают почерневшее кольцо сильнее, чем побелевшее, и эта разница температур создает электродвижущую силу, почти пропорциональную интенсивности солнечного света. Электродвижущая сила автоматически измеряется и регистрируется и обеспечивает непрерывную запись продолжительности и интенсивности периодов солнечного света.

Редакторы Британской энциклопедии

Эта статья была недавно пересмотрена и обновлена Адамом Августином.

Из чего сделано солнце?

(Изображение предоставлено НАСА/SDO)

Солнце — это большой шар из газа и плазмы, но из чего именно состоит солнце? По данным НАСА, большая часть газа — около 92% — это водород . Он преобразуется в энергию в солнечном ядре. Энергия движется наружу через внутренние слои, в атмосферу Солнца, и высвобождается в Солнечной системе в виде тепла и света.

Ядерный синтез

В ядре Солнца гравитационные силы создают огромное давление и температуру. Температура солнца в этом слое составляет около 27 миллионов градусов по Фаренгейту (15 миллионов градусов по Цельсию). Атомы водорода сжимаются и сливаются вместе, создавая гелий. Этот процесс называется ядерным синтезом. По мере нагревания газов атомы распадаются на заряженные частицы, превращая газ в плазму.

Энергия, в основном в виде фотонов гамма-излучения и нейтрино, переносится в радиационную зону. По словам Стена Оденвальда на странице НАСА «Спросите космонавта» , фотоны могут случайным образом отражаться в этой зоне где-то между несколькими тысячами и примерно миллионом лет, прежде чем отправиться на поверхность.

Почему мы не знаем, сколько времени требуется фотону, чтобы удалиться от центра Солнца? Во-первых, ученые не могут заглянуть в ядро, чтобы отследить фотон с момента его рождения. Вместо этого они должны полагаться на модели, которые следуют печально известной проблеме «прогулки пьяницы ».

Согласно этому сценарию, расстояние, которое проходит пьяный человек, совершая случайные повороты налево и направо, равно его типичному размеру шага, умноженному на квадратный корень из числа сделанных шагов. Для случайно путешествующего фотона в солнечном центре это зависит от того, что используется для средней длины свободного пробега (или среднего расстояния пробега) излучения. Эти цифры колеблются от 4000 лет до миллионов лет, хотя, согласно книге 9, большинство ученых-солнечников склонны полагаться на 170 000 лет.0051 Добро пожаловать во Вселенную: астрофизическое путешествие (откроется в новой вкладке).

Четыре ядра водорода объединяются, чтобы высвободить ядро гелия.

«Фотоны совершают случайные прогулки внутри Солнца», — рассказала Space.com ученый-космонавт Люси Грин, профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. «Я бы сказал, 170 000 лет, чтобы фотон улетел».

Статьи по теме

«Большинство астрономов не слишком заинтересованы в этом числе и воздерживаются от попыток определить его именно потому, что оно не влияет ни на какие явления, которые мы измеряем прямо сейчас, за исключением свойств центральной области», — сказал Оденвальд ( открывается в новой вкладке).

Ученые считают, что магнитное поле Солнца создается магнитным динамо в радиационной зоне.

Зона конвекции (также известная как конвективная область) — это самый внешний слой недр Солнца. По данным НАСА, он простирается на глубину около 125 000 миль (200 000 км) до видимой поверхности или атмосферы Солнца . Температура падает ниже 3,5 миллионов градусов по Фаренгейту (2 миллиона градусов по Цельсию) в конвективной зоне, где горячая плазма поднимается к поверхности.

На этом изображении показаны три основные зоны Солнца (конвективная зона, радиационная зона и ядро). (Изображение предоставлено ESA&NASA/SOHO)

Конвективные движения довольно быстро переносят тепло на поверхность, которая является нижним слоем атмосферы Солнца, или фотосферой. Это слой, где энергия высвобождается в виде солнечного света. Свет проходит через внешние слои атмосферы Солнца — хромосферу и корону.

Обычно мы не видим эти слои, но во время полного солнечного затмения хромосфера выглядит как красный ободок вокруг Солнца, а корона образует белую корону с расходящимися наружу плазменными стримингами. По данным Национальной солнечной обсерватории , хромосфера приобретает красный цвет из-за обилия водорода.

Изобилие элементов

Астрономы, изучавшие состав Солнца, внесли в каталог 67 химических элементов Солнца. Их может быть больше, но в количествах, слишком малых для обнаружения приборами. Вот таблица из 10 наиболее распространенных элементов на Солнце, по данным Центра космических полетов имени Годдарда НАСА (открывается в новой вкладке):

из общего числа

of atoms)

(pct.

of total mass)

of total mass)  030

030 Дополнительные ресурсы

Для получения дополнительной информации о Солнце прочитайте страницу Исследования Солнечной системы NASA Science (откроется в новой вкладке). Кроме того, вы можете найти ответы на другие вопросы о солнце на веб-сайте Музея естественной истории Великобритании .

Библиография

«О шкале времени диффузии фотонов для Солнца». Астрофизический журнал, часть 1 (1992). https://adsabs.harvard.edu/full/1992ApJ…401..759M

«О временной шкале переноса энергии на солнце». Солнечная физика (2003). https://www.researchgate.net/publication/226250698_On_the_time_scale_of_energy_transport_in_the_Sun

«Случайное блуждание солнечного излучения». Уокер, Л. М. (2006). https://www.researchgate.net/publication/238080819_The_random_walk_of_radiation_from_the_sun (открывается в новой вкладке)

«Добро пожаловать во вселенную: астрофизический тур».

Добавить комментарий